歐盟碳邊境調整機制CBAM與企業能源轉型的超前部署

近期聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)公布「人類生存紅色警報」(code red for humanity),根據聯合國 IPCC AR6的報告,全球溫室即便是最理想的溫室氣體排放情境,2021-2040年全球升溫仍可能突破1.5度C,換言之,自1997年的京都議定書,到2015年COP21簽署巴黎氣候協議以來,全球各國在為了防止全球暖化所制定的 NDC (國家自定義貢獻,Nationally Determined Contributions ,簡稱NDC)收效甚微,各國也將因此採取更為積極的減碳目標與作為。

然而,談到減碳,近期的重大訊息,當屬於歐盟公告的碳邊境調整機制草案,因此本文也將以此為切入點,並做為一個電力醫生的角度,提供本國企業一個當前可行的能源轉型具體途徑。

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)草案簡述

歐盟於2021年7月14日公布的碳邊境調整機制(Carbon Border Adjustment Mechanism,簡稱CBAM),其主旨有二,其一為防止碳洩露,其二為平衡國內外的碳成本,畢竟目前全球施行如歐盟般的嚴格碳管制區域並不多。

而根據當前公布的草案,CBAM鎖定的商品為水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力等五大類為主,並針對其範疇一(scope 1)進行規範,並劃分2023-2025為試行期間,2026年為正式實行的時點,雖然當前許多執行細則仍在滾動式討論與更新,但其規範的輪廓已漸趨明朗。

本文以水泥類舉例,假設台灣某水泥業者A要將自家產品銷售至歐盟,2023年到2025年期間,A企業僅須提報產品的碳含量與數量,倘若A企業無法提報,便會追溯至A企業原產國,台灣的水泥製程平均碳強度,再加上CBAM設定的加權因子(未公告),倘若台灣也無法提供此資訊,此機制就會以歐盟平均碳強度最差的10%計之;2026年以後,CBAM正式施行,A企業便需要在每季保證自己帳戶的CBAM憑證足夠支付80%以上的產品碳含量,而CBAM憑證價格會依據歐盟碳交易市場(EU ETS)每周平均收盤價訂之。

根據上述的機制,可見的未來將可預期兩個關鍵現象,其一是「碳邊境關稅壁壘」,各國可能陸續推出相應的碳邊境調整機制,受管制企業也將進行碳中和轉型,以維持商業上的競爭力,其二是「原產國碳費扣抵公式」,旨在其他國家,譬如在台灣所收取的碳管制費用,是否可直接扣抵歐盟CBAM憑證額度,這部分也將直接挑戰各國碳管制政策的完整性。

企業超前部署能源轉型的具體效益

有關台灣溫室氣體管制的現況,簡而言之就是由於除了碳盤查與抵換專案外,許多溫管配套都尚未定案,因此總量管制名存實亡,有關台灣溫室氣體管制困境,本專欄將會在未來特別開一篇專章談論之,但如把減碳這個議題的尺度放大到世界趨勢來看,台灣相關高碳排產業仍然有許多可超前部屬的具體作為,其一是完成企業自身的碳盤查,透過此類碳足跡健檢,能確實釐清自身產業當前的碳排放狀態,甚至依據當前碳市場的訂價趨勢,先行制定企業內部的碳預算,並開始尋找解決方案以因應未來因為減碳所造成的綠色競爭力需求。

補充資料:

碳洩露:先進工業國家為降低本國碳排放量,於是把汙染工業設在其他開發中國家,再把所生產之產品運回本國使用,導致全球碳排放總量並未降低,只是生產地有異之狀況。

溫室氣體盤查範疇主要有三大類,分別為直接排放的範疇一,外購電力排放的範疇二,以及排除前兩項,其他間接排放的範疇三

星星電力 Star Trade

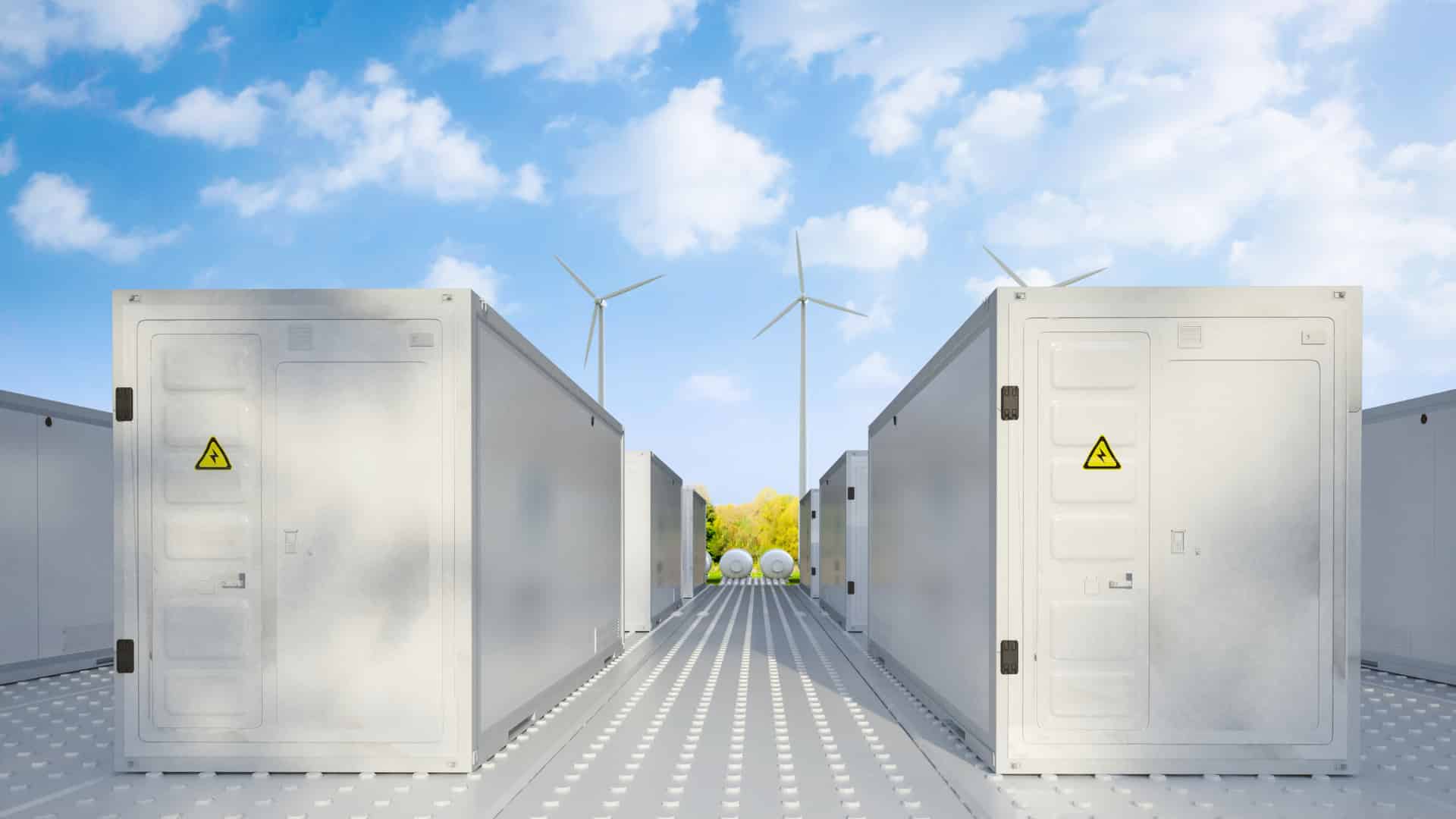

星星電力專注綠電交易與智慧儲能整合服務。透過專業分析與 AI 電力交易決策系統,為企業量身打造綠電方案,靈活運用再生能源與儲能資產、提升能源效率,達成減碳與永續目標。